14.05, 15.05.2025

À l’aide de vidéos fascinantes, de sculptures et de reconstitutions historiques complexes, Wael Shawky interroge l’autorité de l’histoire écrite et ses ambiguïtés. Drama 1882, un film-opéra en huit parties et l’un des temps forts de la Biennale de Venise 2024, reconstitue la révolte nationaliste d’Urabi contre la domination coloniale (1879-1882).

Le colonel Ahmed Urabi, fondateur du Parti nationaliste égyptien bien que d’origines paysannes, a dirigé le soulèvement et a œuvré pour rendre l’Égypte aux Égyptien·nes. Quel événement de 1882 a bien pu faire imploser son mouvement populaire, précipiter le bombardement d’Alexandrie par les forces britanniques et provoquer son exil ?

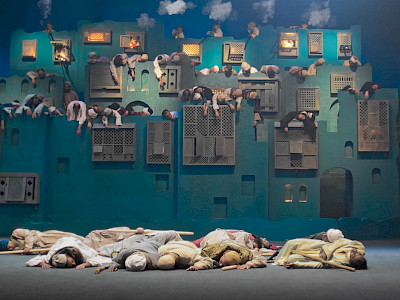

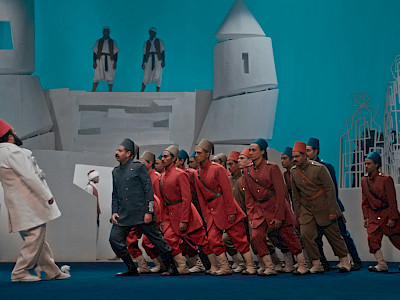

Avec minutie, Shawky met en scène un récit musical, théâtral et magique filmé dans un théâtre historique d’Alexandrie, sur fond d’un décor pictural saisissant. Les interprètes et la bande sonore semblent participer à une même peinture en mouvement ; les décors se déplacent au ralenti, alors que les personnages semblent hypnotisés, évoluant dans une chorégraphie lente et envoûtante. Le drame y prend de multiples visages : il peut être divertissement, catastrophe, ou le doute inhérent à l’histoire. Une conversation critique et opportune sur la nécessité de revisiter l’histoire et la futilité de la guerre.

"L’artiste égyptien revisite à nouveau l’histoire à sa manière, à la fois épique, grave, et pleine de fantaisie." – Emmanuelle Jardonnet, 2024, Le Monde

"L’Égyptien Wael Shawky élabore une œuvre savante auscultant les mythologies collectives." – Colin Lemoine, 2024, Connaissance des Arts

«Le XIXe siècle est un siècle étrange car, alors, les empires de l’intérieur commencent de s’écrouler, doucement mais sûrement, pendant que des empires extérieurs, coloniaux, sont en train d’être construits par les Français, Britanniques, Hollandais, Belges, dans toute l’Afrique et dans de très grandes parties de l’Asie, pour ne pas dire dans sa totalité. D’un côté il y a des mouvements de libération et d’un autre, au même moment, d’autres peuples se voient brutalement soumis.»

(Etel Adnan, À propos de la fin de l’Empire Ottoman, 2015)

Chroniques

Vendredi 9 septembre 1881 au matin. Ahmed Urabi, un jeune colonel de l’armée égyptienne, dirige ses troupes nationalistes vers la place Abdeen, au centre du Caire, où il encercle la résidence du khédive (1) Tawfik. Les tensions ont couvé tout l’été. L’économie égyptienne est en plein marasme, et l’importante ingérence de la Grande Bre- tagne dans les affaires locales –sous prétexte de défendre les droits des créanciers – suscite le mécontentement au sein de la société égyptienne. La corruption est partout. Les Égyptien·nes prennent de plus en plus conscience du pillage de leurs ressources, et du mépris affiché pour leur peuple. Devant le palais, Urabi saute en selle, brandit son épée et exige que le khédive, soutenu par les Britanniques, cède aux réformes réclamées par le peuple. Appelant à la création d’un parlement, au renforcement de l’armée et à la destitution du premier ministre Riyad Pacha, il déclare : «Nous venons porter les demandes de toute l’armée et de la nation entière!». Le khédive lui répond par une provocation: «J’ai hérité du royaume de mes pères et grands-pères et vous n’êtes que des esclaves !». Urabi rétorque: «Dès à présent, nous ne serons plus hérité·es ni asservi·es ». La tension monte, le premier ministre tombe, Urabi reste sur ses gardes.

Les événements de cette journée de septembre sont à l’origine du bombardement britannique d’Alexandrie intervenu moins de douze mois plus tard, dans une tentative impérieuse de renverser la nouvelle garde nationaliste, de rétablir les pouvoirs du khédive et l’emprise impériale. Quelques semaines après l’affrontement devant le palais paraît le livre Risãlat al-kalim al-țamãn (« Essai sur huit mots »). Son auteur, Ḥusayn al-Marṣafỉ, est professeur à la faculté Dar al-Ulum, université d’État créée dix ans plus tôt pour former des enseignants. Il capte à merveille l’air du temps dans cet ouvrage qui se présente sous la forme d’une discussion sur la signification de huit mots «qui sont sur toutes les lèvres de la jeune génération d’aujourd’hui», à savoir nation, patrie, gouvernement, justice, oppression, politique, liberté et éducation. Dans son livre, al-Marṣafỉ aborde une crise politique qui, selon lui, découle d’un mau- vais usage et d’une incompréhension des mots. L’Égypte avait besoin de son propre système d’éducation, de son propre vocabulaire et d’un ensemble de termes propres, dans tous les aspects du concept et des idéaux d’un État souverain. Et c’est pour cela que les troupes d’Urabi étaient prêtes à se battre.

*

« “Nous sommes tous·tes des marionnettes, manipulées par des forces que nous ne pouvons voir.” Il [Wael Shawky] montre ostensiblement les ficelles dans ses films : chaque étape est contrôlée par une force supérieure –Dieu, peut-être, ou l’historien, ou l’artiste. Mais les marionnettes, défiant la gravité, mènent une existence propre. Le marionnettiste ne contrôle jamais tout à fait leurs mouvements. Elles sont à la fois libres et non libres. En d’autres termes, elles sont d’une humanité déconcertante.»

(Sameer Rahim, à propos de la trilogie Cabaret Crusades, apollo-magazine.com)

Pendant plus de trois décennies, l’artiste Wael Shawky, originaire d’Alexandrie, a brouillé et redéfini les limites entre le cinéma, la performance, la sculpture et les installations dans des œuvres qu’il place dans les interstices des récits

historiques les plus répandus de la culture et de l’histoire du monde arabe. Ses films et ses installations à multiples dimensions se composent de décors artisanaux et de costumes d’époque, de pantins et de marionnettes, de comédien·nes tant formé·es que novices, et même d’enfants.

Son œuvre, y compris ses sculptures et ses dessins, plonge des récits historiques rigoureusement documentés dans des mondes qu’il a lui-même créés. Ce mélange de vérité et de fiction est à la base de sa pratique. Pour lui, l’histoire est une succession de récits subjectifs plutôt que de faits incontestables. Il crée des reconstructions complexes d’événements historiques pour revoir et remettre en question les ambiguïtés présentes dans les archives et l’autorité présidant à l’écriture de l’histoire.

- Yasmine El Rashidi

Imagination projective

Le travail de Wael Shawsky peut s’examiner à l’aune de l’analyse de Giuliana Bruno dans The Atlas of Emotions : «Une imagerie architecturale est un gisement visuel actif: c’est une archive disponible à la fouille, au re-visionnage et à la reconception dans l’art. Dans les archives urbaines, il est toujours possible de réimaginer l’espace, et l’archéologie ici ne consiste pas simplement à revenir au passé ; elle nous permet plutôt de regarder dans d’autres directions, et surtout vers l’avenir, dans un mouvement rétrospectif actif».

Mais les archives ne se limitent pas à ce qui s’est produit. Elles se composent de diverses trajectoires d’images-créations. C’est une construction basée sur la nature indissociable de la vision et du voyage. Dans un montage évocateur composé de mots, de chants et d’images, l’artiste plonge le public dans une posture de voyeur·euse, mais aussi de voyageur·euse.

Shawky appartient à ce genre bien spécifique d’artistes qui se servent de films pour créer des atmosphères. Que- permettent les atmosphères ? Comment participent-elles à la création d’un environnement visuel? L’artiste réinvente l’imagination projective sur la base d’atmosphères, dans une approche qui met en friction les notions de projection et d’atmosphères telles que formulées dans d’autres domaines (les sciences, l’humanité, la philosophie, l’histoire, notamment). Il a développé un type d’écriture artistique singulier qui lui permet de se déplacer librement entre fiction, documentaire et événements historiques.

Shawky est le pionnier d’une nouvelle écriture cinématographique qui étend la spatialité du genre cinématographique, notamment en s’appuyant sur le champ plus vaste de l’installation cinématographique. Cette pratique lui permet d’aller et venir entre différents médias pour créer une œuvre totale: décors, scénario, mise en scène, musique. Tant dans la forme théâtrale que dans les installations, il traite toujours l’écran comme un matériau poreux, comme la structure porteuse d’une expérience projective intense. L’écran est un lieu de transition, de passage. Il permet à tous et toutes d’accéder à l’intimité, mais aussi à la vie de l’autre qui se déroule sous nos yeux. Il construit délicatement des géographies-paysages fluides de lieux (Alexandrie, Istanbul, le canal de Suez, ...) qui, parfois, deviennent le portrait de la ville. Des plans longs et le mouvement lent des acteur·rices, dilatent la durée, laissant le lieu parler de lui-même. Shawky nous donne ainsi accès à la logique interne du mouvement et du changement. La fixité des plans maintient nos sens en éveil. Nous sommes en empathie avec les scènes qui se déroulent sous nos yeux, et ne sommes pas coupé·es de l’histoire. Au contraire, la scène qui se déroule «là-bas» alors, devient un «ici» actif maintenant. Cette histoire ne peut donc plus nous être étrangère, car elle nous relie dans la chaîne de l’humanité.

- Sebastian Delot

- Textes traduits par Diane Van Hauwaert

(1) Titre équivalant à celui de vice-roi, conféré par le sultan Abdülaziz au pacha d’Égypte Ismail (1867), et comportant des prérogatives de souveraineté. Ce titre fut porté par les descendants d’Ismail jusqu’en 1914. (Source: larousse.fr)

Présentation : Kunstenfestivaldesarts, Albert Hall Brussels

Réalisateur, directeur artistique, créateur costume, composition musicale : Wael Shawky | Scénario : Wael Shawky, Islam Salama | Directrice de la photographie : Mina Nabil | Monteur : Mark Lotfy | Son : Michael Fawzy | Équipe sculptures : Kain Walgrave, Giorgio Benotto | Équipe installation : Ibrahim Salama, Daniele Rancilio, Federico Elia, John Mirabel, Ikra Costruzioni | Installation lumières et audio-visuelle : Eidotech | Chorégraphe : Mirette Mechail | Directeur exécutif théâtre : Ahmed Shawky | Directeur exécutif film : Abanoub Nabil | Assistant mise en scène théâtre : Mohamed Farouq Rocky | Arrangements musicaux : Mohammed Hosny | Superviseur vocal : Mohammed Khaled | Enregistrement chansons, mixage et design sonore : Michael Fawzy | Superviseur costumes : Nahla Morsy | Superviseur scénographie : Osama Gaber | Rédaction et relecture des textes historiques : Islam Salama | Manager projet : Giorgia Rea | Manager exécutif : Antonio Zanon | Relations presse : Evergreen Arts | Graphiste : Mona Zanana | Production implémentation : Ahmed Sayed | Levée de fonds : Mai Eldib

Production : Mass Alexandria | Producteur exécutif théâtre : Osama Al-Hawary | Producteur film et théâtre : Mark Lotfy | Production compagnies : Wael Shawky, Mass Alexandria, Sfeir-Semler Gallery, Lisson Gallery, Lia Rumma Gallery, Barakat Contemporary

Le travail du verre n’aurait pas été possible sans l’aide d’Adriano Berengo, Berengo Studio | Merci aux équipes des galeries : Ana Siler, Lina Kiryakos (Sfeir-Semler Gallery), Giulia Tassinari, Maud Greppi (Lia Rumma Gallery), Claus Robenhagen, Victoria Mitchell (Lisson Gallery), Yunu Lee (Barakat Gallery) | Remerciements additionnels : Annamaria Alois, San Leucio (Velvet Fabrics), Fonderia Nolana (copper plate), l’ambassadeur d’Italie en Égypte Michele Quaroni et sa femme Veronika, Marwan Elshazly et Panmarine Logistics, Dr. Waleed Kanoush (Chef du département Beaux Arts, Ministère de la Culture, Égypte), Ahmed Kamal Eldin (Directeur Général des expositions nationales et internationales, Ministère de la Culture, Égypte)