14.05, 16 — 18.05.2002

C’est par hasard qu’en 1999, Khoury et Mroué tombent sur le témoignage filmé du kamikaze Jamal Sati. Le futur "martyr " y fait ses adieux au peuple libanais. Prise après prise, les mots, le ton, l’arrière-plan, la façon et même le contenu changent. Après la vision, Khoury et Mroué sont restés avec leurs questions et leur envie d’en faire un spectacle. En 2000, Three posters faisait entendre les " martyrs " de l’histoire la plus volontairement oubliée du Liban : la guerre civile qui déchira le pays de 1975 à 1990. Mais surtout ajoutait une réflexion sur l’information et sa manipulation. Depuis le 11 septembre 2001, le mélange des vrais-faux témoignages – celui de l’acteur, celui du " résistant " kamikaze et celui du politicien communiste – véhicule une série de questions qui prennent, dans la perspective de l’événement, des connotations inattendues.

1984.

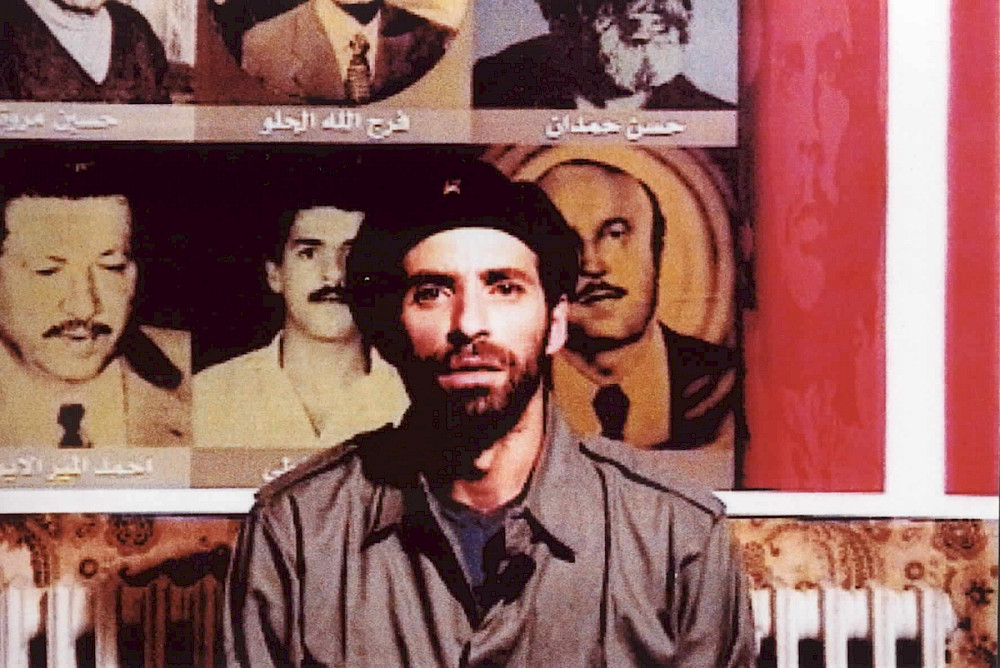

En 1984, un membre du Parti Communiste libanais, Jamal Sati, se faisait exploser devant un poste israélien situé à Hasbayya dans le Sud-Liban. Ses mots d’adieu au peuple libanais furent filmés et diffusés à la télé nationale, comme de coutume avec les attentats suicides

1999.

Rabih Mroué, homme de théâtre, et Elias Khoury, directeur de théâtre et écrivain, reçoivent une cassette vidéo sur laquelle trois versions des dernières paroles de Jamal Sati avaient été enregistrées. Prise après prise, le ton et le maintien changent, Khoury et Mroué regardent cela avec un étonnement grandissant et un tas de questions sur " la variation des prises ". Ils décident d’en faire un spectacle : Three Posters est né.

2000.

La première du spectacle a lieu au festival Ayloul de Beyrouth. La question soulevée par le spectacle est celle du " martyr " et, plus largement, celle de la manipulation de l’information. Pour les réalisateurs, Three Posters est aussi l’occasion de donner une place à l’histoire contemporaine du Liban. Elias Khoury : " Dans les livres de l’histoire contemporaine de mon pays, on ne parle pas de cette guerre qui a duré 15 ans. C’est la porte ouverte à une prochaine guerre civile. " Three Posters mêle le témoignage (de fiction) d’un acteur, celui d’un véritable " résistant " (Jamal Sati) et celui d’un politicien communiste qui raconte comment la résistance contre l’occupation israélienne, à l’origine laïque et multiconfessionnel, s’est transformé en résistance islamique. Comment et pourquoi les choses lui ont échappé des mains.

Mai 2001.

Pendant le KunstenFESTIVALdesArts, Walid Ra’ad, artiste libano-américain, représentant du Atlas Group, présente une lecture entre fiction et réalité. Touchant un thème qui est le fil rouge de nombreuses éditions du festival : la frontière entre réalité et représentation et la façon dont les médias nous manipulent au quotidien, aussi bien dans nos contrées qu’à 10 000 km. À l’époque, nous aurions aimé accompagner ces lectures de Three Posters, des questions de calendrier ont reporté le projet jusqu’à aujourd’hui.

Mai 2002.

La présence de Three Posters au sein du festival et ce, après les événements du 11 septembre 2001, est loin d’être évidente. Bien que le sujet soit très sensible, nous avons décidé de vous le présenter afin de souligner les questions fondamentales qui y sont soulevées et qui concernent toutes les sociétés, la nôtre autant que la leur. Un monde où la censure et la violence, sous toutes ses formes, déterminent trop souvent nos vies.

C’est par pure coïncidence qu’une amie est tombée sur la bande vidéo de Jamal Sati. Né en 1962, dans un petit village libanais, Jamal Sati s’inscrivit au Parti Communiste libanais en 1982, et devint membre du Front National de Résistance en 1983, où il participa à plusieurs opérations militaires contre l'occupation de l’armée israélienne.

En août 1985, Jamal Sati est mort après une opération suicidaire contre le siège du gouverneur militaire israélien à Hasbayya, Liban Sud. Le " martyr " portait les vêtements d'un " cheik " local et tirait un âne chargé de 400KG de T.N.T. Il réussit à passer trois barrières contrôlées par " l’armée du Liban Sud ", atteignit son objectif et se fit sauter.

Filmer le dernier témoignage des résistants suicidaires juste avant l’exécution de leur mission et les diffuser pendant les informations télévisées du soir, est devenu chose commune au Liban. La première diffusion d’un extrait monté du témoignage de Jamal Sati eut lieu sur la chaîne officielle libanaise Télé-Liban, en 1985.

14 ans plus tard, en mai 1999, l’amie en question est tombée sur la bande vidéo originale – et intégrale – oubliée sur une étagère des bureaux du Parti Communiste libanais. Des années de négligence n’avaient pas épargné cette cassette, déjà filmée en de piètres conditions, avec une caméra V.H.S. et un caméraman non professionnel.

Ce qui nous a frappés, c’était la répétition du témoignage. Nous avons regardé la bande plus d’une fois, et à chaque visionnage, la répétition soulevait en nous des sentiments contradictoires.

Question : Quelles sont les limites de la vérité et sa représentation ? Jamal Sati n'était pas acteur. Filmer son témoignage fait partie de son action politique militante ; la mission était une opération suicide, elle scellera son destin. Qu’est-ce qui l’a décidé à tourner devant une caméra ? Y a-t-il un lien entre la représentation et la mort ?

La bande vidéo de Jamal Sati n'a été diffusée qu’une seule fois sur la chaîne officielle libanaise. Se pourrait-il que la représentation ressemble à la mort en ce sens qu'elle n’a lieu qu’une seule fois ? Oui, cette bande vidéo nous a laissé bien perplexes

Le Liban célébrait – à l’époque de la découverte de la cassette –, le retrait de l’armée israélienne du Sud du Liban. Membre du Front National de Résistance, dirigé par la gauche libanaise, Jamal Sati fut l’un des premiers à s’engager dans ce type de combat. Le Front, premier mouvement à appeler à la résistance nationale, fut créé après le siège israélien de Beyrouth en 1982, et les horribles massacres de réfugiés civils palestiniens dans les camps de Sabra et de Chatila.

Pour nous, qui avions connu l’engagement politique et militant ainsi que différentes formes de résistance, la question à laquelle nous n'avons pas réussi à répondre est " comment raconter une histoire jouée par le protagoniste juste avant sa mort " ? Évidemment, la question essentielle est politique : " comment le Front de Résistance, qui commença laïc, se termina-t-il sous le commandement du Hezbollah " ?

Au début, notre idée était de projeter la bande vidéo, telle quelle. Elle est suffisamment éloquente en elle-même. Ensuite, nous pensâmes remettre la cassette à ses propriétaires et rejouer l’histoire en l’enregistrant en direct sur vidéo devant le public. On pensait donner ainsi au spectateur l’occasion de jouer le rôle du " martyr " et de dire ce qu’il (ou elle) souhaitait. Puis, nous avons pensé fusionner la bande vidéo et l’acteur. Le corps de l'acteur deviendrait ainsi un écran sur lequel l'image du martyr serait projetée.

Finalement, nous avons opté pour une représentation simple. Proposer trois possibilités de perception de la mort : un acteur, un " combattant-résistant " (Jamal Sati) et un homme politique. L'acteur et le responsable politique sont les deux faces invisibles de la vidéo. Nous avons choisi de présenter les trois points de vue successivement. Au début, l’acteur nous dupe, mais révèle sa propre vérité. Le responsable politique raconte l'autre face de l'histoire : " comment une défaite morale entraîne une défaite politique ". L'acteur ne joue que pour dénoncer ce qui est au centre de la représentation et ce qui la limite. La mort ne peut être comprise que si on en fait l'expérience. Mais alors, son expression se dissout forcément.

Elias Khoury en Rabih Mroué

Concept & texte : Elias Khoury, Rabih Mroué

Technique : Georges Kerbaj, Lina Saneh

Production : Ayloul Festival (Beirut)

Avec le soutien de : l’Agence Intergouvernementale de la francophonie

Présentation : Halles de Schaerbeek, KunstenFESTIVALdesArts